| |

コラム141 仕事船長、言うこと機関長 コラム141 仕事船長、言うこと機関長 |

|

|

|

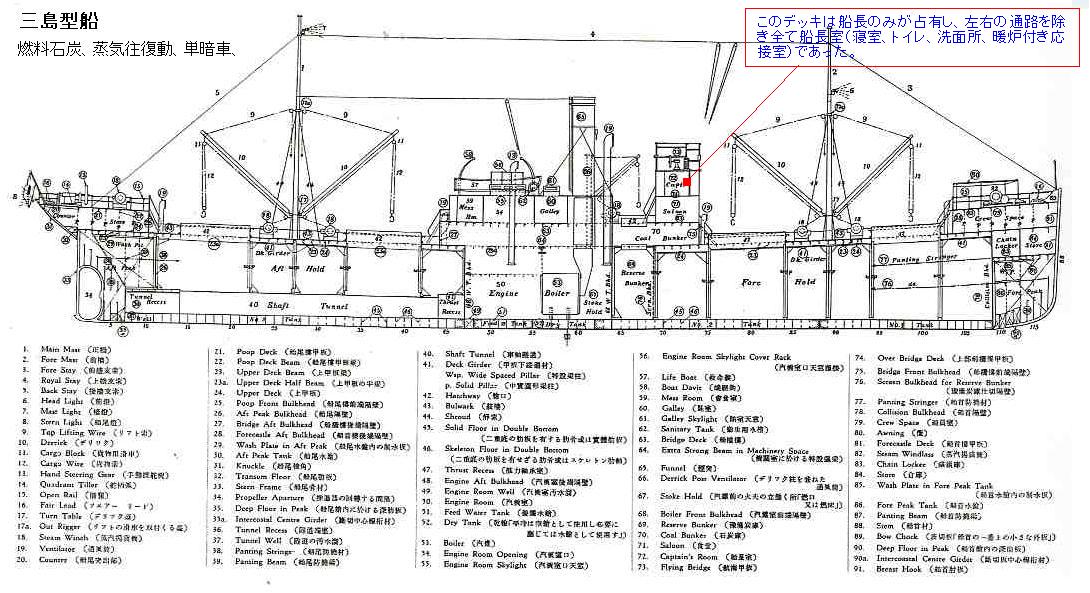

昭和も30年頃までの大型貨物船やタンカーの船型は三島型(Three Islander)が

主流であった。この頃に生まれた人達はもう50才代だから、これに乗ったり、それを

見たことのある現役船員は皆無だろう。

図のような型であったから、遠方から見ると船首楼、船橋楼、船尾楼の三つが個別に

見えて三つの島のように見えるから名付けられたものである。水面から上甲板までを5

メートルとすると、波打ち際に立っている人は7.2海里以上遠方の船は三つの島のよ

うに見えるというわけである。

図は神戸高等商船学校の運用術の図鑑からとったもので、筆者はこれと同型の船に3

隻乗船したことがある。蒸気往復動機関で、図の船は石炭炊きだが、筆者の頃は燃料は

重油だったから、船橋後部の石炭庫は貨物倉として使用されていた。レーダーはなく、

もちろんジャイロコンパスもなかった。電波機器といったら方向探知機だけだったので

ある。冷房はなかった。夏季のペルシャ湾では室内温度が45度にもなった。食事は船

橋楼の賄いでつくるから、三度三度船首尾の居住区へ運ばなければならなかった。

見習い甲板(機関)員の仕事である。冬季の北太平洋では大波が甲板に打ち込むから、

食事の運搬は命がけで、デッキには命綱を張り、早暁、薄暮には船橋両舷のデッキライ

トを照らし、船橋からの号笛の合図で船首尾楼へ向かったのである。味噌汁はバケツで

運んだ。 |

|

|

|

当時、乗組員のうちで、甲板部は船首楼、機関部は船尾楼、職員(士官)と司厨部は

船橋楼にそれぞれ居住していたから若い部員諸君が船長や機関長の姿を身近に見ること

など、殆どなかった。 特に船長にはカリスマ性があった。カリスマ性というのはなにか

危急のときとか大切な事態のときに威力を発揮するのもので、部下は、このような船長

の指揮命令に諾々と従うものである。

艦船長は孤独な人といわれたが、孤独はカリスマ性の必要要件である。今の船長は全

乗組員と同じ食堂で食事をするし、無様<ぶざま>なことに自分で茶碗に飯を盛るから

カリスマ性とは程遠かろう。

「仕事船長、言うこと機関長」という船乗りの成語はこの時代のものであった。

この言葉を文字とおりに解釈すると、船長は仕事をしないものであり、機関長は他人の

言葉を聞かないものであるということになる。

あるいは、船長は離着岸時の操船など良く仕事をするが、機関長は能書きをいうのは上

手だが何もしないともいう意味に解する者もいた。

しかし、多くの場合、この俗諺の意味はむしろ「名船長、名機関長」ということを反語

的に、親しみを篭<こめ>て使っていたのである。

レーダーのなかった時代のある老練な船長は「いずれの航海中でも、どこかで一度か二

度は必ず最も重大な危機があるものである。素人には判らないが、長年の経験でそれが直

ぐにわかる。そのときにはあらゆる注意、渾身の努力を傾注して、それに対処する。たと

えば港に出入りのときとか霧が深くなったときの航海とか、そんなときには、全力をその

一時に集中するのである。しかし、そんな重大な時がたびたび起こるものではないが、そ

の重大な時期を無難に過ごすことができるか否かが、名船長とそうでない者との差である。

」といった。

名船長とは、海上で事故を起こさないで船員生活を終えた人に対する畏敬の言葉であり、

この船長は自戒を篭めて、こう言ったのであろう。

船で何が一番かといえば、事故なしということである。少しでも早く到着しようとして不

安全な航路を選定したり、過剰な積荷をすることなどで一時的には荷主や運航者を喜ばした

としても、所詮は事故発生の要因を含む危うい航海であって、名船長にはなり得ない。

船は貨物や旅客を安全に目的地に運送することであり、それが第一の要件であるから、船

長の一番大切なことは海上事故を起こさなかったことであって、この意味からすると、現役

の船長に名船長は存在せず、名船長になれる資質のある船長が存在するだけだ。

このばあい、事故とはなにかということであるが、すくなくとも海難審判で受審人に指定

されたことがなかったなら、無事故と評価していいだろう。

船長たる者は、船長生活を無事故で過ごした時点で名船長の評価が与えられるよう、日夜

の努力が必要であるということである。

航海士は船長の助手、召使である意味から<Mate>というが、<Officer>の

代わりに老練な船長はこれを<メッツアン>と訛って使っていた。

洋上での早暁、薄暮のとき、遊歩甲板で航跡を暫く眺めていた、親子ほどに年の違う船長

が昇橋し、海図を見ないまま「サードメッツアン<三等航海士>右3度変針せい。」といわ

れてそのとおりにすると、後の天測で船位は予定針路線上に復帰するから感心したことがあ

る。 新前航海士の頃の思い出である。前方に灯浮標を認めた途端、船長が右5度を令する

と、灯浮標通過は予定航過距離のとおりになるから、ほとほと感心させられたものであるが、

今にして思えば、前者の右3度は航跡と現針路との差からリーウエイ(流圧差)の見当を付

けていたのであり、後者は60の法則を使って必要な航過距離を暗算したのだ。

錨地に投錨するときの原則は投錨予定地点で行脚<ゆきあし>を無くして投錨し後進力で

錨鎖を延出するのであるが、周辺に灯火のない暗夜に投錨を令する時期は、一軸右回り船な

ら後進して推進器流が右舷中央部付近まで流れる時機である。このとき行脚はほぼ停止とな

るから、投錨を令する。 これが、まだ前進行脚があるのに投錨するようでは駄目であるが、

こんなことは教科書には書かれていないし、教えてもくれなかったから技法を盗むしかない。

ところが、厄介なことに一等航海士は船首楼で主として前ばかり見ているから船の動きや機

関操作のタイミングが良く分からない。二等航海士は船尾楼配置だから、一等航海士よりも

後方から船全体の動きが良く分かる。船橋の三等航海士は船長の令する機関操作や操舵号令

を直接知ることができる立場にある。このことから、「操船技術を学ぼうとすれば、三等航海

士の時代がチャンスだよ。」と教えてくれた船長がいたが、この船長は無事故で船員生活を終

え名船長と呼ばれた。

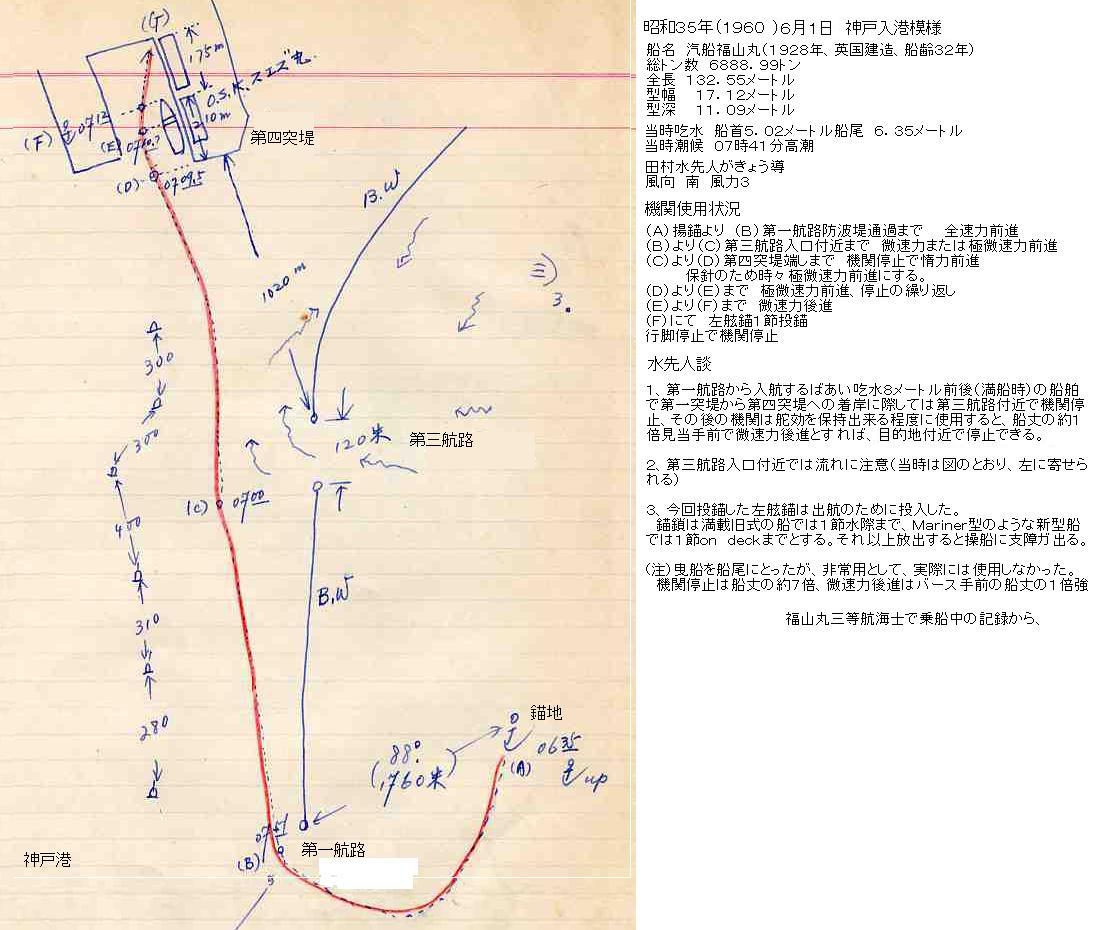

筆者は、この船長の訓えを忠実も守ったつもりだ。図は三航士時代のメモで、出入港時に

は勉めて操船模様を図示記録し、水先人がきょう導したときは操船の疑問点を水先人に教を

請い同時に記録したから、後に船長となったとき非常に役に立った。

故住田正一博士の著「船と人<昭和18年(1943)天然社版>」に次のような話が出

てくる。

「・・・・世の中は目盲千人で、案外に「仕事船長」の名船長たる所以が認められずに不遇

に終わる人が少なくない。私の知っている某という船長など、十何年樺太の木材積取の難航

路に従事し、一度も事故を起こさなかった名船長であった。しかし惜しいことには、この人

は筆不精で、口が重い男であった。自己宣伝などできないのは勿論、会社への報告なども怠

りがちなので、不遇の中に船乗りを止めてどこかの石炭山を買った。神様の配剤というか、

その石炭山があたって、今では石炭会社の社長さんで悠々とやっている。だがしかし此の人

など、一番大切なものを掴むことの訓練ができていたから、石炭山でも成功したのではない

かと思う。彼の成功が偶然ではなく、彼の力からであると思えるのは、かって、こんなこと

を言っていた。「金山や銀山は素人では出来ない。しかし石炭山なら素人でもできる。なん

となれば在るかないかが見えている事業であるから。」此の人はやはり名船長であった。」

レーダー、GPS衛星航法装置が当たり前の時代となった。しかし時代は変わっても、海

図と羅針盤、それに時計と六分儀、暦(天体暦)があれば世界のどこにでも船を案内できる

技量の持主であってこそ、有能で「名船長」たり得る資質のある船長であり航海士であるこ

とを忘れてはなるまい。 |

|

|

|

× この画面を閉じる

|