昔、夫婦で乗り組んでいたある機帆船は夫の船長が操舵をしており、妻は船橋内で見張

りをしていたところ、便意を催した妻は、降橋して船尾の吊便所に向かった。

昔の機帆船は、船内に便所のない船が多く、吊便所といって木枠を船尾端にぶら下げ

それに入り用を足したのである。大型船でも冷房のない船が多かったから、気温の高い熱

帯地方を航行しているときは船内便所よりも吊便所の方が涼しくて快適だった。

用便に要する時間は、腹痛、下痢などのばあいを除き、数分であるが、一向に昇橋しな

い妻を気にかけていたところ、貨物船に追い越された。

ところが、相手船の船橋をよくよく見ると、吊便所に居るはずの妻が、こちらに向かって手

を振っているではないか。驚いた夫は、減速した相手船に接舷して妻を自船に移乗させた

のであるが、妻は用便中に吊便所を支えていた綱が切れ、便所もろとも、海中転落したの

であった。

ところが運良く後方から接近してきた他船に妻は救助されたということで、夫を驚かせた

のである。さぞかし仰天したことだろう。 笑い話のようだが実話である。

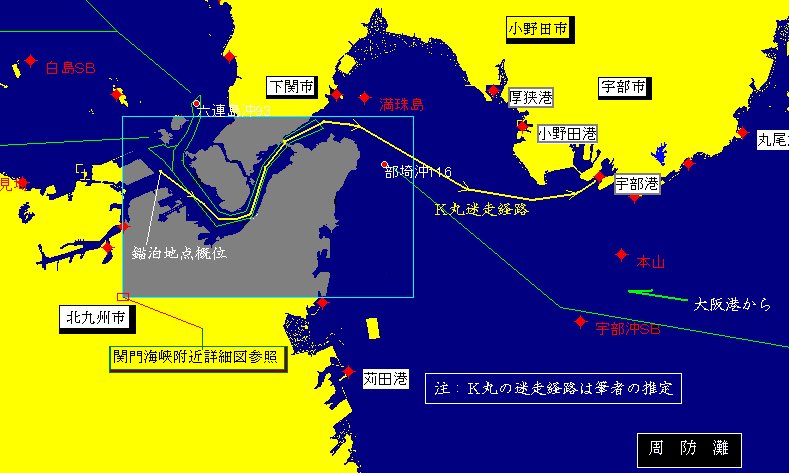

平成8年4月のことであった。199総トンのK丸は、船長、機関長、一等航海士が乗り組

む船尾機関室型の図のような貨物船である。この船は大阪港でフエロシリコンという合金

鉄を積み、平成8年4月1日午後に大阪を発して関門港に向かった。

翌2日午後には関門港若松航路に近い若松洞海湾防波堤付近に到着し、翌朝の着桟

予定時刻まで仮泊することにした。船長らは夕食をとったあと、各自の自室で休息してい

たところ、20時ころから下痢や嘔吐の症状がでるようになり、その症状が翌3日早朝まで約

2時間ごとに続いたが、船長らは食中毒にかかったものと思っていた。

翌早朝、船長は揚地に向かうつもりで船橋に通じる階段を昇り始めたところ、足がもつれ

て立って歩けない状態となり、手摺につかまりながらようやく昇橋したが、機関長、一等航

海士も同様の症状でいずれも食中毒だと思っていたのである。 |

|

|

|